![]() ans la précédente version du présent blog, j'avais insisté sur le fait que la moyenne des températures de surface de la mer (SST, Sea Surface Temperature) était un indicateur fiable de l'évolution des températures.

ans la précédente version du présent blog, j'avais insisté sur le fait que la moyenne des températures de surface de la mer (SST, Sea Surface Temperature) était un indicateur fiable de l'évolution des températures.

En effet :

La température de surface est maintenant mesurée en grande partie par plus de 4 000 balises ARGO, systèmes sophistiqués immergés dans l'ensemble des mers et qui mesurent un certain nombre de paramètres comme la température et la salinité avec une précision et une exactitude inédites.

La mesure de températures de surface est réalisée dans des conditions normalisées identiques pour l'ensemble des bouées ARGO.

L'altitude est identique pour tous les points de mesure, ce qui élimine un biais possiblement important et permet de calculer une moyenne significative.

L'évolution des SST nous renseigne sur l'évolution du système global "Terre" mieux qu'une moyenne des températures incluant à la fois la température à 2 mètres au-dessus du sol (quelle que soir l'altitude) et la température de surface de l'eau de mer, telle qu'elle est donnée et exploitée dans la plupart des médias. Si ce chiffre, manié à tort et à travers par des journalistes ignares a l'avantage de la simplicité, il est cependant primordial que les données qui font l'objet de moyennes soient homogènes. L'addition de données concernant à la fois des pommes et des oranges n'a jamais conduit à des valeurs solides desquelles on peut tirer des enseignements valables.

Le Climate Change Institute (CCI) de l'Université du Maine à Orono publie sur son site des informations climatiques et météorologiques fort intéressantes et très complètes provenant de la réanalyses des données de la NOAA. Les données météorologiques sont , malheureusement pour nous, pauvres Européens, centrées sur les USA et plus particulièrement sur l'Etat de Maine. Heureusement, les données climatiques concernent l'ensemble du globe terrestre.

Températures de la surface de la mer.

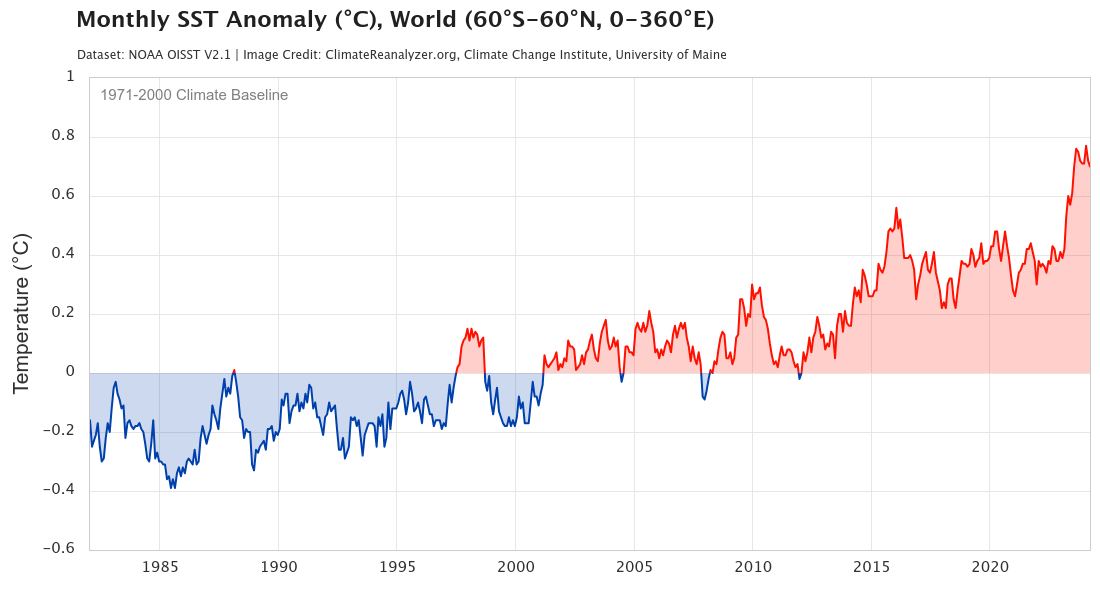

Le graphique suivant, (graphique 1) tiré du site du CCI, nous montre l'évolution de la moyenne mensuelles des anomalies de SST (température de surface des mers) depuis 1979. La base de comparaison est la moyenne annuelle de la période 1971 - 2000 (30 ans) qu'on appelle quelquefois "climatologie". On distingue, sur la partie droite de la courbe, une zone horizontale bien marquée, qui signifie que les températures sont restée stables pendant une période d'environ 6 ans. A partir de 2013, les sst remontent régulièrement jusqu'en 2016. Elles sont ensuite stables pendant environ 8 ans. Une brusque remontée en fin de courbe correspond à l'arrivée du phénomène El Niño dans le Pacifique. Au total, depuis 1980, la moyenne des SST a cru d'environ 0,8 degrés. Remarquons en passant que pendant la dernière période de 8 ans de stabilité (2016 - 2022), les commentateurs n'ont pas cessé d'expliquer que les températures augmentaient à un rythme de plus en plus rapide...

Graphique 1 Mis à jour le15 juin 2024

Il est cependant bien plus intéressant d'examiner le même graphique sur le site du CCI. En effet, les valeurs mensuelles sont données en détail en pointant simplement sur la courbe au moyen de la souris, pendant qu'une mappemonde synchronisée indique toutes les valeurs de SST dans toutes les mers du monde au moyen d'une échelle de couleurs.

Adresse de la page du site du CCI : https://climatereanalyzer.org/clim/sst_monthly/

Températures globales (terrestre + SST)

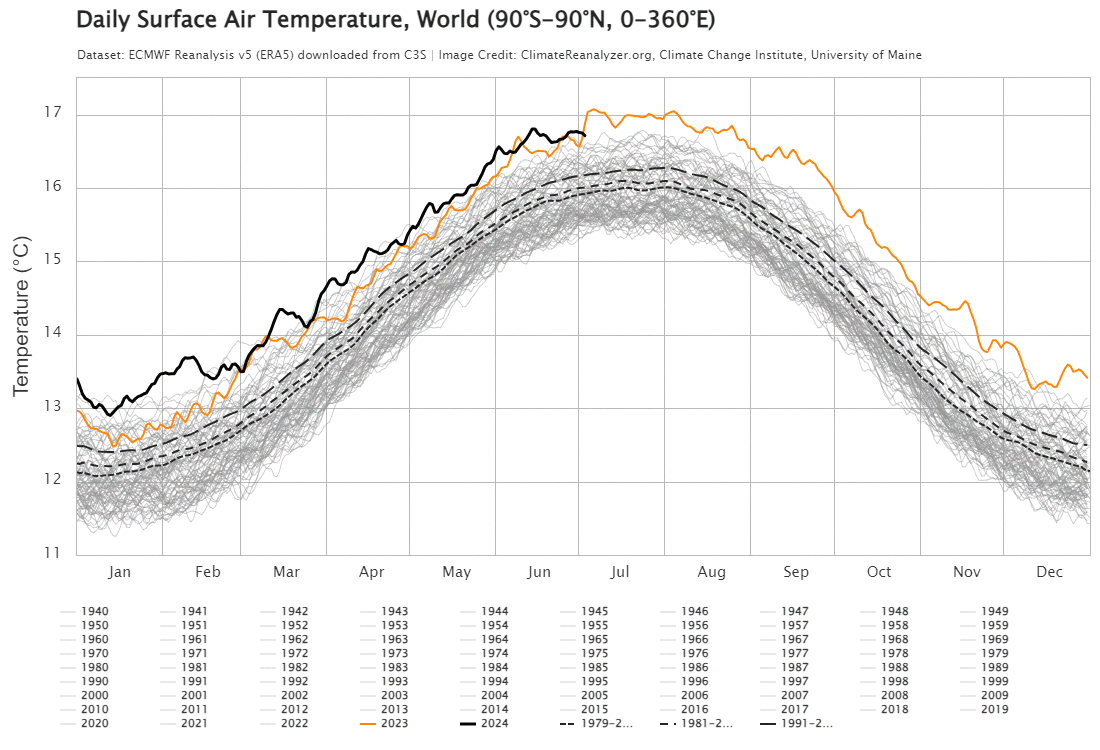

Le graphique suivant, (graphique 2) tiré du site du CCI indique l'évolution annuelle de la moyenne des températures du Globe. (Courbe noire). Cette courbe se superpose à la courbe des températures des autres années, depuis 1979. La courbe pour 2022 est représentée en orange. On voit que les températures moyennes ont brusquement augmenté en avril - mai par rapport à l'année 2022. Cette augmentation est consécutive à l'arrivée du phénomène El Niño dans le Pacifique. L'augmentation est importante : plus d'un demi degré. On constate aussi que la courbe "s'assagit" vers la fin de l'année 2023, et semble se rapprocher du fouillis des courbes annuelles sans cependant plonger dans ce fouillis..

28 avril 2024 - La courbe se rapproche maintenant des courbes des années précédentes, l'anomalie (différence par rapport à la température "normale" définie par la moyenne des températures sur 30 ans entre 1979 et 2000) n'est plus que de +0,8 °C. Elle était de +1,5 °C le 17 novembre 2023.

15 juin 2024 - Pour la deuxième fois pour 2024, la température est inférieure à la température de 2023 à la même époque. Mais il est important de remarquer que cette inversion provient du fait qu'il s'agissait d'un pic de température pour 2023. Selon toute vraisemblances, l'inversion des températures va s'interrompre dans les jours prochains, et même probablement dès demain. Cependant, si on observe attentivement la forme de la courbe des températures pour 2024 (courbe noire en gras) il est possible que l'inversion des températures (2023 et 2024) puisse devenir permanente dans la deuxième partie de l'année. Qui vivra verra !

9 juillet 2024 - Çà y est : la courbe des températures 2024 vient de croiser franchement la courbe des températures 2023. Il est possible que la courbe vienne plonger dans l'écheveau des températures des années antérieures.

Graphique 2 Mis à jour le 9 juillet 2024

Comme pour le graphique précédent, le graphique original du site du CCI donne : en noir la courbe des températures journalières de l'année 2024 ; en orange la courbe des températures journalières pour 2023 et en gris la courbe des températures journalières pour toutes les années depuis 1940, en pointant simplement une des courbes au moyen de la souris.

Adresse de la page du site du CCI : https://climatereanalyzer.org/clim/t2_daily/?dm_id=world

D'après Wikipédia un El Niño est annoncé par un net renforcement des alizés du Sud-Est, lesquels entraînent une accumulation d’eaux chaudes dans le Pacifique Ouest, faisant monter le niveau de la mer sur les côtes australiennes, et un abaissement relatif le long de la côte sud-américaine90. Puis dès que les vents du Sud faiblissent, les eaux « chaudes » du Pacifique Ouest envahissent celles du Pacifique Est. C’est alors le début du phénomène El Niño. Ce dernier est donc relié à un affaiblissement temporaire, et très prononcé, de l’anticyclone de l'île de Pâques présent au milieu du Pacifique, ce qui diminue la force des alizés du Sud-Est. Le reflux en masse de l’eau chaude accumulée dans la partie occidentale du Pacifique Sud vers l'Est agit selon le principe d'un effet de seiche.

El Niño dure généralement environ dix-huit mois. Ensuite, les eaux froides gagnent l’Ouest, concluant l'épisode, qui peut être suivi de son inverse La Niña : les pressions atmosphériques de l’Est et de l’Ouest du Pacifique semblent corrélées (quand elles augmentent à l’Ouest, elles diminuent à l’Est, et inversement). Ce phénomène accélère les vents de surface d’Est en Ouest, du Pérou jusqu’en Indonésie ou il diminue en période El Niño.

De nombreuses recherches visent encore à préciser le mécanisme de ce phénomène marin.

Le phénomène El Niño a été expliqué par des corrélations astronomiques : Des scientifiques financés par la National Science Foundation et le programme Living With a Star de la NASA en 2021 se sont appuyés sur une « horloge » mesurant l’activité solaire sur une période de 22 ans dérivée du cycle de polarité magnétique du Soleil, qu’ils ont décrit comme une alternative plus régulière au cycle solaire de 11 ans.

Selon l'étude, le cycle de 22 ans commence lorsque les bandes magnétiques de charge opposée qui enveloppent le Soleil apparaissent près des latitudes polaires de l’étoile. Au cours du cycle, ces bandes migrent vers l’équateur, provoquant l’apparition de taches solaires lorsqu’elles traversent les latitudes moyennes. Le cycle se termine lorsque les groupes se rencontrent au milieu, s’annihilant mutuellement dans ce que l’équipe de recherche appelle un événement terminal. Ces « terminators » fournissent des repères précis pour la fin d’un cycle et le début du suivant. Les chercheurs ont comparé ces événements de terminaison aux températures de surface de la mer du Pacifique tropical, remontant jusqu'à 1960, et constaté que les cinq événements de terminaison qui se sont produits au cours de cette période (1960 et 2010-11) coïncidaient tous avec le passage d’El Niño à La Niña.

Le phénomène El Niño peut être évalué par un indice appelé "Nino3.4 SST Index" qui combine différentes températures de surface de la région de l'océan Pacifique concernée.

Températures de la basse atmosphère

L'ancienne version du présent site comportait également un graphique multicolore obtenu à partir des travaux de Roy Spencer et John Christy de l'Université de l'l'Alabama à Huntsville. Ces deux scientifiques sont les spécialistes mondiaux de la mesure des températures de l'atmosphère par satellite utilisant la technique des microondes.

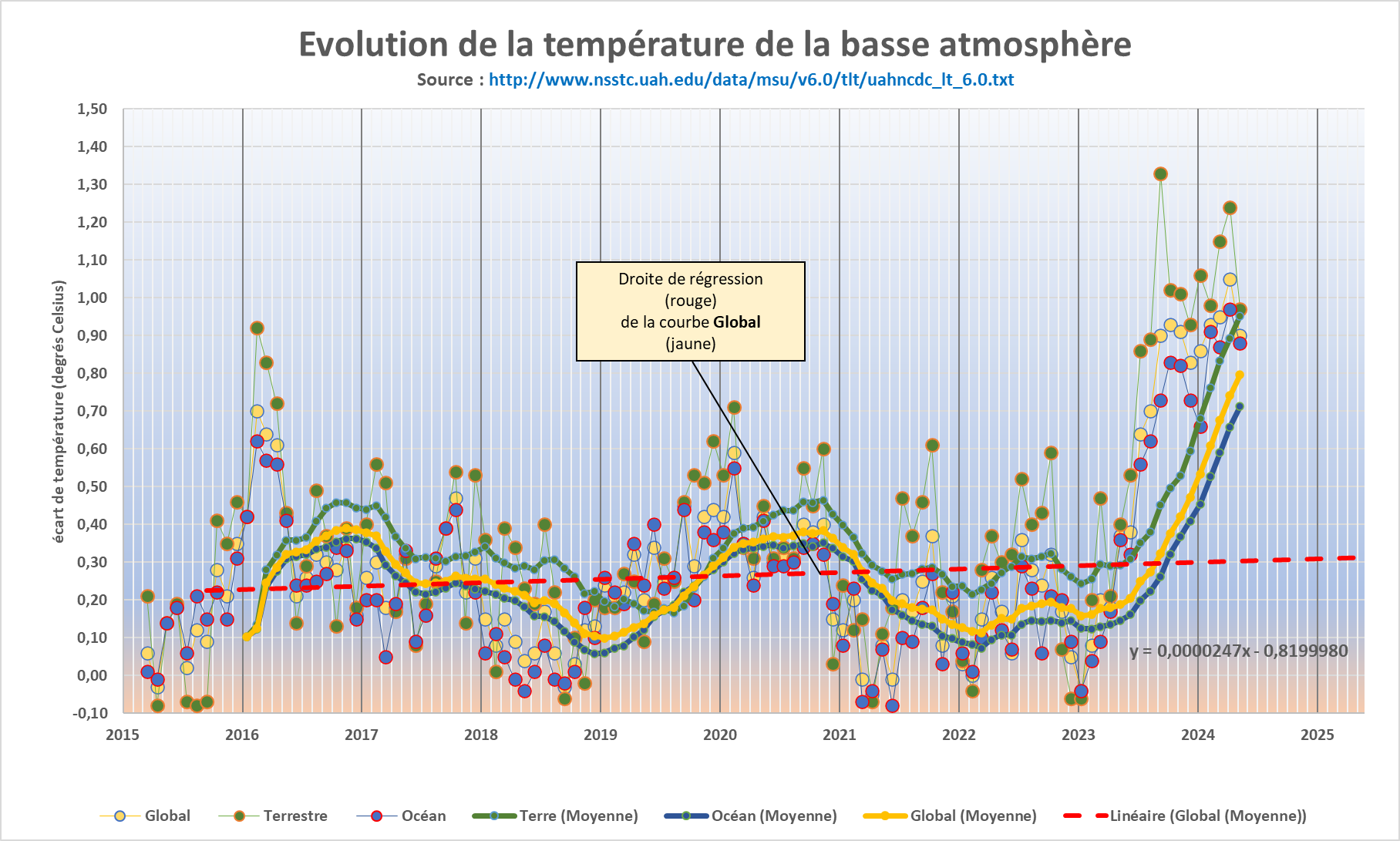

Le graphique ci-dessous (graphique 3) comporte essentiellement 3 courbes : verte, jaune et bleue qui représentent les températures de la basse atmosphère (en gros, les 500 premiers mètres) au dessus des mers (courbe bleue), au-dessus des terres (courbe verte) et la moyenne de ces deux valeurs (courbe jaune) représentant la moyenne globale des températures de la basse atmosphère.

La droite pointillée rouge est la droite de régression des moyennes, c'est à dire la tendance des valeurs de la courbe jaune. Notons que malgré le saut brutal de plus d'un demi degré des températures moyennes, la tendance depuis 2016 reste pratiquement plate.(Je suis absolument convaincu qu'aucun journaliste ne pourra croire ce fait pourtant montré par des mesures bien précises sur toute la surface du globe et qui pourrait s'énoncer ainsi :

Depuis 2016, soit depuis environ 8 ans, la température moyenne de surface de la Terre est restée globalement stable).

Il est cependant probable qu'au cours des mois qui arrivent, la droite de régression se redresse au fur et à mesure que les moyennes annuelles intègrent l'importante montée des températures constatée depuis l'an dernier. (L'équation de la droite de régression figure en bas et à droite du graphique 3. Sa pente est actuellement de 0,0000149 degré par mois, soit 0,00179 degré par décennie ce qui n'apparait sans doute pas comme une pente présentant un degré de dangerosité préoccupante.

Graphique 3 Mis à jour le 23 juin 2024

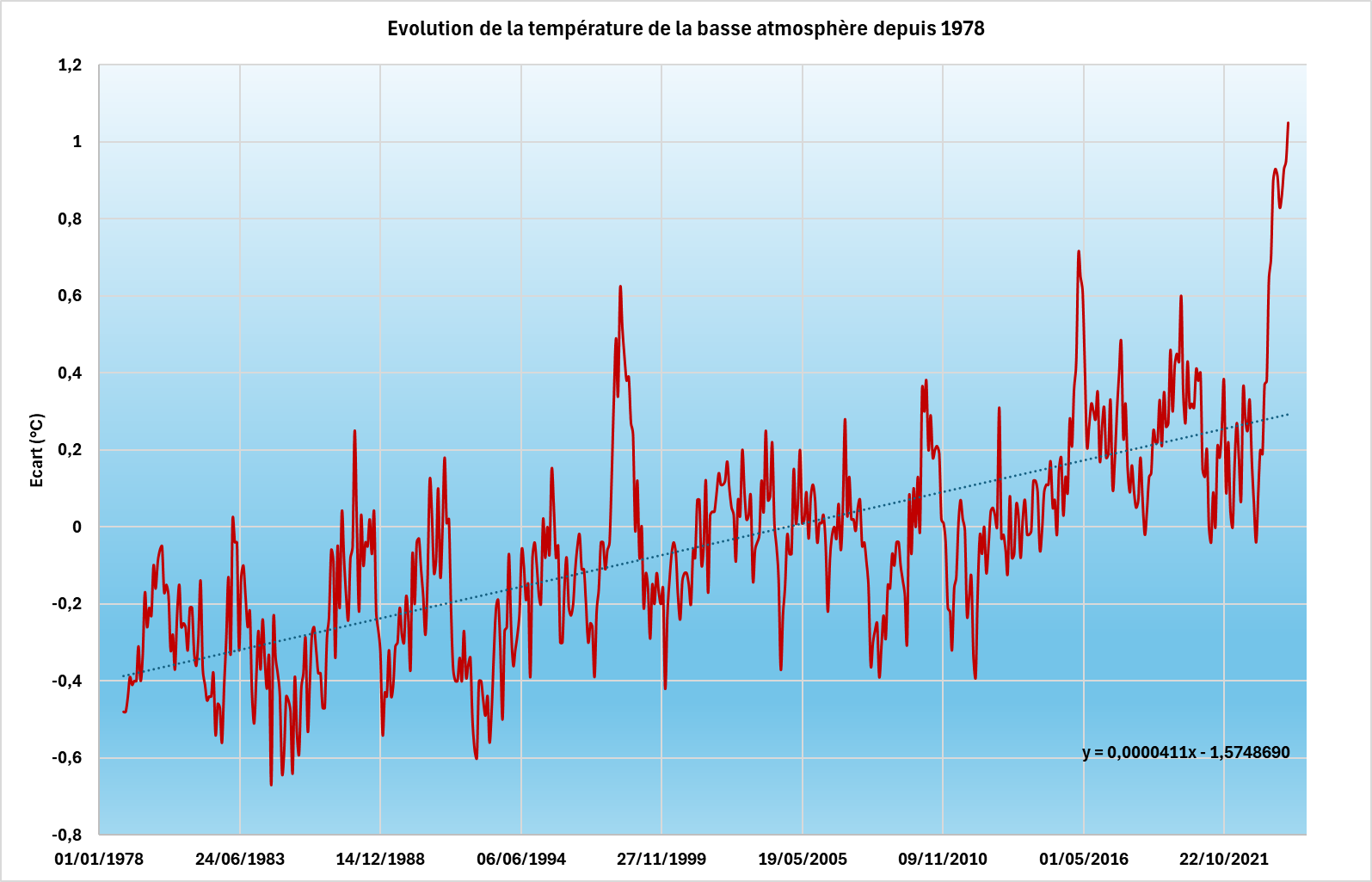

Le graphique suivant (graphique 4) est construit à partir des valeurs de températures calculées à partir des données satellitaires, par l'Université de l'Alabama à Huntsville (UAH) par Roy Spencer et John Christy. Ces chercheurs ont utilisé ici le groupe de valeurs dit "Lower troposphere" pour calculer la température de la zone d'atmosphère comprise entre 0 et 14 km d'altitude. Ce calcul est effectué à partir de la mesure de la luminance de l'atmosphère. La température ainsi calculée n'est, en fait qu'un objet mathématique qui a la dimension d'une température (mais qui n'est pas une température), qui présente l'avantage, par rapport aux mesures terrestres, d'une couverture du globe beaucoup plus homogène.

Graphique 4 Mis à jour le 15 juin 2024

La pente de la droite de tendance (pointillés bleus) est donnée par l'équation dans le coin inférieur droit du graphique : 0,0000411 degré C par mois soit 0,00488 °C/décennie (les données de base sont publiées sur le site nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt)

Remarquons les pointes de température de 1998-99 et de 2022-23 consécutives aux forts phénomènes El-Nino de ces périodes. Ramenées à leurs explications, ces pointes ne présentent absolument aucun caractère de "preuve de l'accélération du réchauffement" comme ont pu l'écrire les commentateurs de notre presse, empressés mais sans doute mal informés...

Termes et conditions

S'abonner

Signaler

Mes commentaires